地處粵湘贛三省交界處的仁化縣城口鎮是千年古鎮,歷史文化深厚,紅色文化資源豐富,是紅軍長征突破敵人第二道封鎖線的所在地,是全國20個“我心中的長征紀念地”之一,毛澤東、鄧小平等許多老一輩革命家都在這里留下了光輝的足跡。7月12日,李紅軍書記在專題研究打造紅色教育基地工作會中指出,韶關市紅色革命歷史主題鮮明、各個時期的紅色革命遺址極其豐富,建設紅色教育基地大有可為。近年來,到仁化開展紅色教育培訓的人數與日俱增,仁化在紅色旅游的影響力日益突顯,為配合做好“一核一帶一區”發展戰略,仁化持續唱響紅色主旋律、打造絢美大丹霞,依托大丹霞旅游圈和紅軍長征粵北紀念館建設,大力弘揚長征精神,傳承紅色基因,著力打造“紅色+溫泉+古村”為產業鏈的城口紅色小鎮,同時以牢記黨的理想信念、牢記黨的根本宗旨為指引,結合基層黨建、鄉村振興、精準扶貧等富民利民工作,將紅色資源、紅色傳統、紅色基因的利用、發揚和傳承融入到全域旅游規劃中,建設以紅色文化研學、革命傳統和黨史軍史及愛國主義的教育基地。

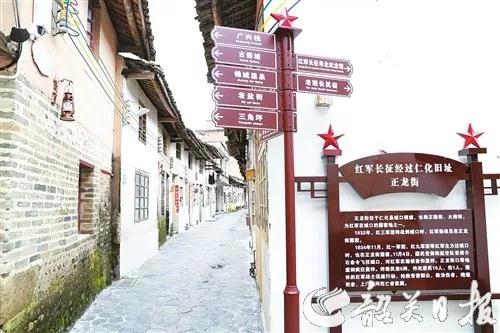

近日,記者走進城口追尋紅色足跡,從城口鎮恩村高速出口至鎮區,途經紅軍雕像及由青磚、白墻、紅星等紅色文化元素建設的居民房屋,漫步在當年紅軍部隊集中住宿的紫震、正龍、河邊街道,沿著青石板路,仔細瀏覽著紅軍隊伍寫在城口大街小巷墻壁上的宣傳口號,裹鑲著紅軍長征經過粵北期間的紅色歷史氣息撲面而來……1934年,毛澤東隨中央縱隊來到城口,借宿在正龍街21號(一幢兩層的土樓里)。據城口鎮綜合文化站站長黃本洲說,當時進駐城口鎮的紅軍紀律嚴明,對群眾秋毫無犯。他們在露天的溫泉里沐浴洗漱,緩解多日行軍的疲勞,為了不擾民,在寒氣襲人的初冬季節,衣著單薄的紅軍戰士就在街道上露宿休息,軍民關系十分融洽。

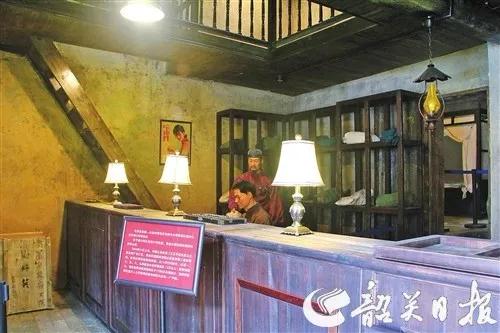

與正龍街相通的河邊街,是城口鎮主要的街道之一,也是城口當年最旺盛的商業街,那時街道兩旁都是店鋪,作為城口中共特別支部秘密交通站的“勝一”理發店和打鐵鋪就位于其中,特別支部當時有14名共產黨員以理發、打鐵、燒炭等職業做掩護,秘密開展革命工作。而今,這個秘密交通站依舊保持著原貌,仿佛在不斷地向過往的人們訴說著當年的紅色故事。正因為如此,現今紫霞、正龍、河邊三條街道又被老百姓親切地稱為紅軍街。

而與“紅軍街”一河之隔的紅軍長征粵北紀念館,作為廣東省目前唯一以長征為主題的大型紀念館自2017年開工,預計年內正式啟用,將重點展示紅軍長征過境粵北戰斗歷程,集中呈現紅軍各個時期在粵北開展的革命活動,開館后將依托紅軍長征經過粵北紅色革命歷史,整合紅色文化專家、黨校教員、民間講解員的力量,進一步活化紅色故事、紅色經典,講好紅軍長征紅色故事,面向廣大黨員干部群眾開展紅色文化教育培訓。

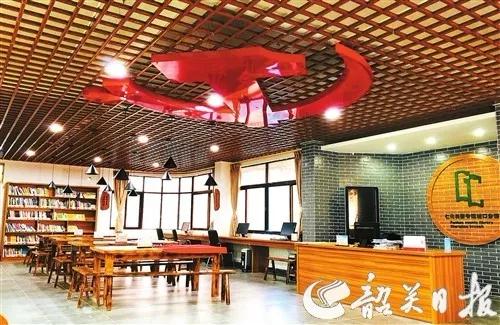

今年初,粵北首家彰顯紅色文化元素的圖書館——粵北紅色書屋啟用。記者走進圖書館,迎面而來的是中國共產黨黨徽、黨旗和國旗,在《城口紅色文化故事》文化專欄中,詳盡地收集了《銅鼓嶺阻擊戰》《紅軍在城口的紀要》《紅色文化》《烽火安崗》《開國中將譚甫仁簡介》等文獻資料,圖文并茂、生動詮釋了城口紅色經典故事。這樣一個功能齊全、充滿紅色文化氣息的圖書館一開館便成為了小鎮居民茶余飯后的休閑好去處,也為游客提供了一個了解城口紅色文化、傳播紅色文化的窗口。

近年來,城口鎮以紅色革命遺址為基礎,通過挖掘銅鼓嶺阻擊戰遺址和譚甫仁將軍舊居、蘿卜壩廣場(現城口鎮紅軍紀念廣場)、城口老溫泉等重要遺址的紅色故事,不斷增強弘揚紅軍長征精神,傳承紅色基因,針對教育培訓的特點,著力將紅色小鎮打造成為全國愛國主義教育示范基地、全省黨性教育基地和紅色旅游經典景區。同時以丹霞豐源溫泉度假村項目為產業支撐,輔以恩村古村和上寨古村美麗鄉村建設,致力“紅色+溫泉+古村”產業鏈建設,從而帶動城口鎮的商貿業、服務業、生態農業及民生事業快速發展。

仁化縣圍繞唱響紅色主旋律、打造絢美大丹霞,進一步堅定“四個自信”,打響“善美韶關、仁愛仁化”文化品牌,連續兩年在城口鎮舉辦“紅色古驛道·重走長征路”紅旅足跡戶外運動活動品牌。如今,到城口重走紅軍路是不少個人、單位重溫紅色歷史、繼承革命文化、傳承紅色精神的首選,蓬勃發展的紅色小鎮建設,全面帶動了沿線農家樂、民宿、商貿、農產品、體驗農業等經濟發展,促進了革命老區農民的增收致富,讓這座歷史與現代完美融合的小鎮演繹著新的紅色發展傳奇。

紅色文化旅游路線推薦

銅鼓嶺紅軍烈士紀念園——恩村古村——上寨古村——紅軍長征粵北紀念館——紅軍街——廣興棧(毛澤東舊居)——地下交通站(勝一理發店、打鐵鋪)——譚甫仁將軍舊居。